Lieferkettengesetz kann helfen, Kinderarbeit zu bekämpfen

Weltweit müssen 152 Millionen Kinder im Alter zwischen fünf und 14 Jahren arbeiten, schätzt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF. Viele von ihnen verbringen ihre Kindheit in Fabriken, auf Plantagen und Minen. Die Spur der Produkte, die diese Kinder herstellen, verläuft oft einmal um die ganze Welt. Ein neues Lieferkettengesetz will Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen bekämpfen und Unternehmen zu mehr Verantwortung verpflichten.

Sklaverei sollte ein Relikt aus einer vergangenen Zeit sein – und dennoch tragen wir sie bis heute tagtäglich mit uns mit, oft in unserer eigenen Hosentasche. Ob bei elektronischen Geräten wie Smartphones, in der Fast-Fashion-Industrie oder bei Schokolade: Nicht selten sind es Kinder, die bei der Herstellung dieser Produkte ausgebeutet werden. Ein neues Lieferkettengesetz soll Abhilfe schaffen.

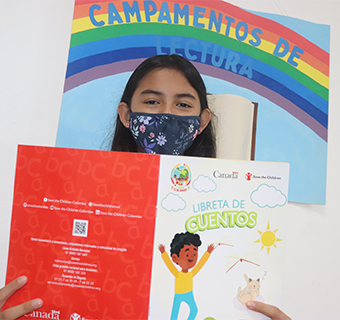

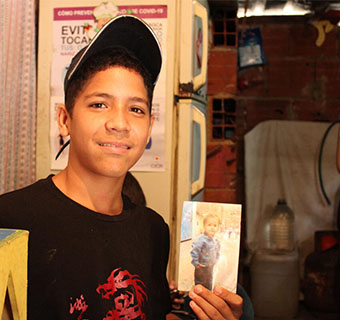

Kinderarbeit: Ausbeutung mit langfristigen Folgen

Laut Erhebungen von UNICEF arbeiten rund 73 Millionen Kinder unter besonders schweren Bedingungen wie zum Beispiel unter Tage beim Kobaltabbau, welches für die Batterieproduktion benötigt wird, oder als Sklav*innen beim Kakaoanbau in der Elfenbeinküste. Grundsätzlich wird von Kinderarbeit gesprochen, wenn minderjährige Menschen zu einer Arbeit gezwungen werden, die ihre Entwicklung, ihre Bildung und ihre Gesundheit gefährden und ihre Rechte unterwandern. Einschränkungen dieser Art hindern Kinder daran, dem Armutskreislauf zu entkommen und rauben ihnen die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes und gesundes Leben.

Ringen um neues Lieferkettengesetz

Um die Ausbeutung in Lieferketten zu bekämpfen, wurde die Verantwortung verstärkt bei Verbraucher*innen gesucht. Doch viele intransparente Wertschöpfungsketten und Zertifizierungen, die mehr versprechen als sie halten, erschweren ethisch korrekte Kaufentscheidungen. Wie komplex die Regulierung dieser globalisierten Prozesse ist, zeigt das derzeitige Ringen der Bundesregierung um ein neues Lieferkettengesetz. Es soll die 2016 von der Bundesregierung initiierte freiwillige Selbstverpflichtung von Unternehmen in konkrete, rechtlich bindende Maßnahmen umwandeln. Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass sich in Deutschland ansässige Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmer*innen verpflichten, die rechtliche Verantwortung für die Vorgänge in ihren Lieferketten zu übernehmen – vor allem in Hinblick auf Kinderrechte. Dadurch sollen alle Akteure innerhalb einer Wertschöpfungskette ganzheitlich zur Verantwortung gezogen werden – von Produzenten über Lieferanten bis hin zu Zwischenhändlern.

Lieferkettengesetz: Chancen für Unternehmen

Die zivilrechtliche Haftung für die Wahrung von Menschenrechten innerhalb eigener Lieferketten stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Viele Unternehmen fürchten die Kosten einer solchen Umstellung. Diese Sorge entkräftigt jedoch eine Studie der EU-Kommission: Diese besagt, dass Unternehmen für die Einhaltung der Sorgfaltspflichten nicht mehr als 0,005 Prozent ihres Umsatzes aufwenden müssten. Um zukünftige verheerende Konsequenzen für Mensch und Umwelt zu vermeiden, wird eine solche Transformation von Lieferketten zudem nicht mehr zu einer Frage des Willens, sondern zu einer Notwendigkeit und damit zu einer Frage der Zeit. Unternehmen, die jetzt handeln und für menschenwürdige Zustände in ihren Lieferketten sorgen, sichern sich somit auch ihre eigene Zukunftsfähigkeit und beugen gleichzeitig Haftungsrisiken sowie Reputationsschäden vor.

Die größte Chance für Unternehmen, im Rahmen des Lieferkettengesetztes Verantwortung zu übernehmen, besteht zudem in dem gesellschaftlichen Mehrwert, den sie dadurch generieren. Denn wer Kinderrechte wahrt und damit Kinder aus der eigenen Lieferkette ausklammert, hilft ganzen Generationen dabei, Zukunft zu gestalten.

*Name zum Schutz geändert