Ruanda 25 Jahre nach der Apokalypse: Wiederbegegnung mit einem Waisenkind

Vor 25 Jahren ereignete sich im ostafrikanischen Ruanda ein Völkermord unbeschreiblichen Ausmaßes. Mindestens 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutu wurden getötet. Martina Dase von Save the Children hat gerade das Land bereist, um einen Überlebenden zu treffen und erzählt von ihrer Begegnung.

Warum bist du nach Ruanda gereist?

Martina Dase: Was damals geschah, sprengt unsere Vorstellungskraft. In nur 100 Tagen tötete eine aufgehetzte Meute aus Regierungsarmee, Milizen, Polizei und ganz normalen Menschen zwischen 800.000 und 1 Millionen Menschen – die Hälfte davon waren Kinder. Während des barbarischen Gemetzels sah die Weltgemeinschaft weg. Das ist bis heute beschämend. Das Ziel meiner Reise war zu dokumentieren, was heute – 25 Jahre später – aus den Kindern geworden ist, die den Genozid überlebt haben.

Gab es einen besonderen Moment, der dich auf der Reise besonders berührt hat?

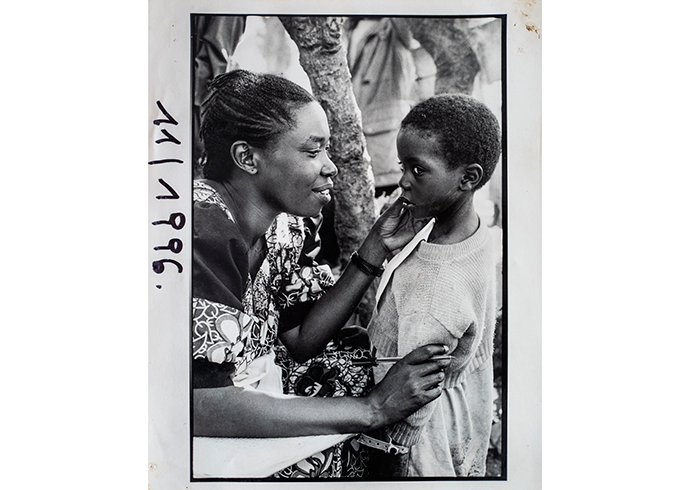

Martina Dase: Am meisten bewegt hat mich das Wiedersehen von Mama Daphi und Fils. Mama Daphi ist 64 Jahre alt und eine ehemalige Mitarbeiterin von Save the Children Ruanda. Sie war schon 1994, unmittelbar nach dem Genozid, bei der Familienzusammenführung im Einsatz. Der Junge namens Fils war damals als Fünfjähriger von einem Fremden bei Save the Children abgegeben worden, in Gisenyi, der Grenzstadt zum Kongo. Er hatte seine Eltern und seinen Bruder auf der Flucht verloren. Mama Daphi hatte ihn in ihre Familie aufgenommen, solange bis sie eine Pflegefamilie für ihn fanden. Der barfüßige Waisenjunge von damals ist heute 29 Jahre alt, importiert Schuhe aus dem Kongo und verkauft sie auf dem Markt. Das Wiedersehen von Mama Daphi und ihrem Schützling war bewegend. Die beiden hielten sich lange an den Händen und redeten und redeten. Beim Abschied verriet uns Fils dass er immer noch hofft, eines Tages seine Eltern wiederzufinden.

Was hat Save the Children vor 25 Jahren in Ruanda unternommen, um Kindern zu helfen?

Martina Dase: Unmittelbar nach dem Völkermord hat das britische Büro von Save the Children zusammen mit anderen NGOs und mit UN-Organisationen Kindern Schutz geboten. Tausende Kinder verloren im Genozid oder im Chaos der Flucht ihre Familie. Sie irrten damals orientierungslos umher, hungrig und voller Angst. Sie hatten Entsetzliches gesehen, viele waren schwer traumatisiert. Save the Children hat tausende Kinder mit Polaroid-Fotos registriert und mit Hilfe dieser Fotos im Land nach Angehörigen gesucht. Wenn niemand zu finden oder alle tot waren, haben unsere Kollegen die Kinder in Pflegefamilien oder in Waisenhäusern untergebracht. Insgesamt waren nach dem Völkermord offiziellen Zahlen zu Folge 300.000 Kinder auf der verzweifelten Suche nach einem Zuhause.

Hätte Deutschland im Vorfeld des Genozids von Ruanda mehr tun können?

Martina Dase: Deutschland war damals nicht im UN-Sicherheitsrat vertreten und stelle auch keine Truppen der UNAMFIR-Mission (United Nations Assistance Mission for Rwanda). Daher waren die Interventionsmöglichkeiten begrenzt. Experten werfen der deutschen Regierung und auch Entwicklungshilfeorganisationen dennoch vor, die deutlichen Vorzeichen des Völkermords ignoriert zu haben. Ich denke, auch heute gibt es viele Wunden in Ruanda, die noch lange nicht verheilt sind. 25 Jahre sind eine kurze Zeit für einen jahrhundertealten Konflikt. Unsere eigene Völkermord-Geschichte, unsere wenn auch kurze Rolle als Kolonialmacht und unser Wegschauen damals sollten uns anhalten, aufmerksam zu bleiben. Aufmerksamer als vor 25 Jahren.

Wie sieht die Arbeit von Save the Children in Ruanda heute aus?

Martina Dase: Seit dem Einsatz nach dem Völkermord 1994 arbeitet Save the Children kontinuierlich in Ruanda. Unser Büro in Kigali setzt sich in Zusammenarbeit mit der ruandischen Regierung und lokalen Organisationen dafür ein, den Kindern des traumatisierten Landes eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

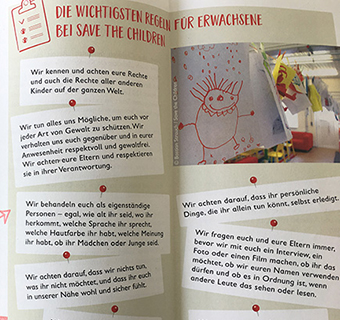

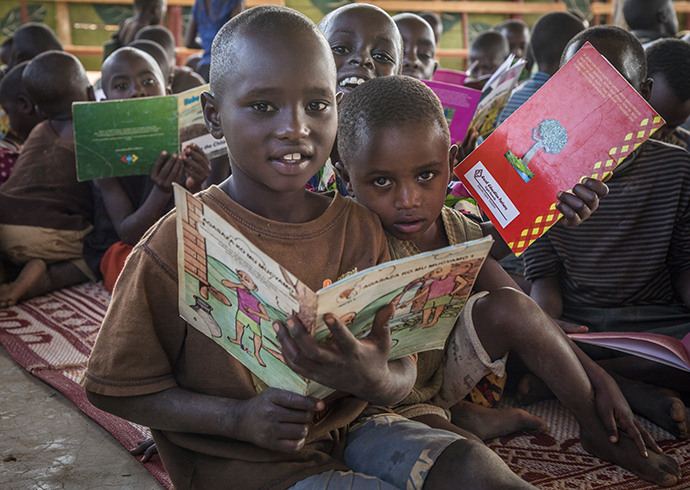

Jährlich nehmen hunderttausende Kinder die Angebote von Save the Children wahr. Das sind Programme zur Gesundheitsfürsorge und Ernährung, Bildung und psychosozialer Unterstützung. Wir schulen Erwachsene – Lehrer, Erzieher, Polizisten – im Umgang mit Kindern. Gleichzeitig vermitteln wir Kindern, wie sie sich selbst besser schützen können, klären sie über ihre Rechte auf und ermutigen sie, diese einzufordern, ob in Schulen, Kindergärten oder Flüchtlingslagern.

Seit dem Ausbruch der Unruhen in Burundi 2015 leistet Save the Children Ruanda zudem im Flüchtlingscamp Mahama unweit der Grenze zu Burundi Nothilfe für Familien, die vor Gewalt im Nachbarland geflohen sind und schult auch dort Eltern, Kinder und Betreuer im Kinderschutz.

Spürt man den Konflikt noch im Land? Und wie zeigt sich das?

Martina Dase: Auf unserer Fahrt durch das Land kamen uns Dutzende von Kindern in ihren Schuluniformen entgegen. Es ist schön zu sehen, dass diese Kinder in einem hoffnungsvollen Land aufwachsen. Der wirtschaftliche Aufschwung springt einem überall ins Auge. Präsident Paul Kagame will Ruanda zum modernen Dienstleistungszentrum machen, zum „Singapur von Afrika“, und wirbt in aller Welt um Investoren. Kriminalität und Korruption sind niedrig. 60 Prozent der wichtigen Ämter werden von Frauen bekleidet, nirgendwo sonst auf der Welt ist die Geschlechtergerechtigkeit so vorbildlich umgesetzt.

Ruanda zeigt ein Vierteljahrhundert nach dem Völkermord eine erstaunliche Normalität. Alle diese Errungenschaften sollen eine neue Identität formen, eine neue nationale Einheit. Die Konflikte treten dahinter zurück - zumindest nach der staatlichen Politik.

Die Bürger in Ruanda folgen dem staatlich angeordneten Narrativ. Niemand spricht mehr von Hutus oder Tutsis – nicht öffentlich. Gleichzeitig wachsen die politischen Spannungen: zum Beispiel mit dem Nachbarland Uganda. Ruandas Präsident Kagame verdächtigt seinem ehemaligen Weggefährten und langjährigen Präsidenten Ugandas Museveni heute, Hutu-Rebellen zu unterstützen.

Ich habe während der Reise eine latente Beunruhigung gespürt, als ob ich auf Watte gehen würde. Der Umgang mit dem monströsen Erbe bleibt eine Herausforderung.

Wie geht Ruanda mit dem kollektiven Trauma um?

Martina Dase: Es gibt eine Versöhnungskommission und eine Sondergerichtsbarkeit, zahlreiche exzellente Gedenkstätten und eine ausgeprägte Erinnerungskultur. Und das UN-Tribunal in Arusha im benachbarten Tansania.

Das ist viel Aufarbeitung. Und doch reicht es nicht, um ein solches nationales Trauma zu überwinden. 27,9 Prozent der Überlebenden des Genozids leiden unter Traumafolgen, schreibt Dr. Jean Damascéne Iyamurmye vom Biomedizinischen Zentrum Ruandas. Etwa ein Fünftel davon sind 24- bis 35-Jährige, die zum Zeitpunkt des Völkermords noch nicht geboren oder sehr jung waren.

Der Arzt spricht von „transgenerationellem Trauma“, von der Übertragung von emotionalem, physischem oder sozialem Schmerz von einer Person auf ihre Nachkommen. "Albträume, emotionale und Verhaltensprobleme zeigten, dass das ursprüngliche Trauma des Großeltern- oder Elternteils weitreichende Auswirkungen hatte“.

Eine Mammutaufgabe für das Land in dem nahezu jede Familie ihre eigene Geschichte im Genozid hat.

Das erinnert an Deutschland...

Martina Dase: Ich glaube, als Deutsche geht einem der Genozid von Ruanda besonders nah. Wie Nachfahren von Opfern und Tätern in zweiter und dritter Generation leiden, wissen wir gut. Kinder und Enkelkinder von Holocaust-Überlebenden zeigen Trauma-Symptome, wie überhaupt Nachfahren von Kriegsteilnehmern.

Was unsere Eltern und Großeltern durchlitten, taten oder nicht taten, geben sie an uns weiter. Je größer das Schweigen, desto stärker beschädigen Traumata auch die nachfolgenden Generationen.

In beiden Ländern gab es vor dem Völkermord eine systematische Aufhetzung der Bevölkerung. Das kam ja nicht aus dem Nichts. Wie Deutschland nach dem II. Weltkrieg setzt Ruanda heute auf eine umfangreiche Aufarbeitung, auf eine Kultur der staatlich geleiteten Erinnerung. Aber im Inneren wirken Verlust, Schuld und Reue, aber auch Ressentiments über Generationen fort.

Deshalb ist es uns bei Save the Children so wichtig, den traumatisierten Kindern in Krisengebieten möglichst sofort psychosoziale Hilfe zu leisten.

Was hat der Konflikt in Ruanda mit dem 100-jährigen Jubiläum von Save the Children zu tun?

Martina Dase: Im 100. Jahr unserer Organisation verstärken wir unsere globalen Aktivitäten zum Schutz von Kindern in Kriegen und bewaffneten Konflikten. Weltweit sind aktuell 420 Millionen Kinder betroffen – das ist fast jedes fünfte Kind. Wir wollen daher auch vermitteln, wie Kriege und Konflikte Kinder beeinflussen. Das zeigen wir aus der Perspektive von überlebenden Kindern aus einigen der schlimmsten Konflikte der letzten 100 Jahre. Für dieses internationale Fotoprojekt „Children in War“ konnten wir den Kriegsfotografen Dominic Nahr gewinnen. Mit ihm war ich in Ruanda, um diese Kinder zu finden.

Es gibt übrigens noch eine indirekte historische Verbindung. Als Eglantyne Jebb 1919 Save the Children in England gründete, um die Not hungernder deutscher Kinder nach dem Ersten Weltkrieg zu lindern, war Ruanda noch eine deutsche Kolonie. Mit dem Friedenvertrag von Versailles übertrug der Völkerbund die Kolonialherrschaft vom Kriegsverlierer Deutschland auf Belgien. Das ist mir erst während dieser Reise bewusst geworden ist.

Was ist Deine persönliche Beziehung zu Ruanda?

Martina Dase: Im April 1994 habe ich in Südafrika als angehende Journalistin die erste demokratische Wahl nach dem Ende der Apartheid beobachtet. Das war ein historisches Ereignis, eine so euphorische Zeit wie bei uns der Mauerfall. Das alles riss für mich ab, als ich am 7. April in unserer Journalisten-WG die ersten schockierenden Fernsehberichte aus Ruanda sah. Berge von Leichen, Ströme von Flüchtenden. Ich erinnere mich an Bilder von einer Tötung auf offener Straße. Ein Mann schlug immer wieder auf den Kopf eines anderen ein, der am Boden lag. Bis der sich nicht mehr bewegte. Daneben – ein Kind. Wie können Menschen zu einem solch barbarischen Gemetzel fähig sein? Auf diese Frage finde ich bis heute keine Antwort.